防災教育

チャウス自然体験学校では、どこでも対応できるキャンプスキルを活かし、東日本大震災の際には、地域の災害ボランティアセンターを運営(災害ボラティア派遣、現場のコーディネート、災害ボランティア養成、避難者支援など)して参りました。

その後、日本国内でたびたび起こる災害に対して、これまでのキャンプ活動で培ってきた経験を活かし、キャンプ活動を防災に活かせないかと長年、調査・研究を行い、2018年度より様々な関係団体や関係者と連携し、防災プロジェクトをスタートしました。

小学校内の防災教育

チャウス自然体験学校の地元、群馬県桐生市の小学校にて、防災クラブを協働で設立。授業時間内で行われるクラブ活動の一環として、小学校4年生~6年生、17名を対象に実施しました。

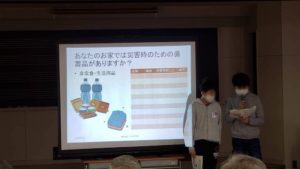

年間11時限(1時限/45分)の授業カリキュラムを作成。これまで環境省 持続可能な開発のための人材育成(ESD)事業を受託してきた経験を元に「子ども達が主体的に体験しながら学習し」年度末に最後には地域の自主防災会、町会などへ学習してきたことを発表致しました。

1学期

- 第1回:はじめまして

- 第2回:災害の種類と被害の大きさを知る

- 第3回:非日常(不便な生活)になった時に何を準備しておく?

※夏休み調べ学習「避難先、非常時の集合場所、連絡の取り方、非常食の準備~家族で出来ている?」

2学期

- 第4回:災害時は協力で乗り切ろう!~協力するってどういうこと?

- 第5回:救急車ってどうやったら来るの?知ろう・呼んでみよう!

- 第6回:人が倒れている!人が怪我をしている!CPR・ファーストエイド

- 第7回:非常食ってどうやってつくるの?どんな味なの?

- 第8回:非常時持ち出し袋の中に入れておこう!防災風呂敷の活用法

3学期

- 第9回:1年間の学習をふりかえる

- 第10回:発表についてまとめる+発表練習

- 第11回:学習発表会

授業実施にあたって、下記の関係機関、関係者の皆様にご協力頂きました。※順不同

防災授業アドバイス

- 群馬大学 広域首都圏防災研究センター

- 桐生市役所・安心安全課

- 桐生市社会福祉協議会

- 群馬県・危機管理課

- 関東地方ESD活動支援センター

防災授業指導

- 桐生市消防本部

防災物品提供

- 桐生市役所・安心安全課

- 朝倉染布 株式会社

防災教育を通じた地域づくり

キャンプ活動を地域防災に活かせないかと、群馬大学 広域首都圏防災研究センター 教授をはじめ、桐生市地域の防災組織関係者や市在住の防災士などと積極的に情報交換を行い、調査研究を行ってきました。

その中で、広く市民に防災意識の普及・啓発を図る防災プロジェクト「防災カフェ」を定期開催し、数多くの一般市民にご参画頂きました。

防災カフェ

- コアミーティング:6回開催

一般参加型のオープンカフェ:4回実施

- 第1回:災害図上訓練(DIG)体験会

- 第2回:台風19号その時あなたは?

- 第3回:避難所運営訓練(HUG)体験会

- 第4回:災害対応クロスロード体験会

防災プロジェクト構成団体

- 群馬大学 広域首都圏防災研究センター

- NPO法人 キッズバレイ

- NPO法人 チャウス(チャウス自然体験学校)

《協力》

- 桐生市役所・安心安全課

- 桐生市消防本部

- 群馬県・危機管理課

- 桐生タイムス社

キャンプ活動を通じて災害に強い人の育成

東日本大震災後、日本国内でたびたび起こる災害に対して、キャンプに参加する子ども達に対して「どの様に身を守り、備えなければいけないか」また、「どの様に効果的に伝えていくべきか」長年、調査・研究を行って参りました。

その過程の中で、「防災士」の資格取得を行ったり、72時間サバイバル教育協会のトレーナー・ディレクター研修などを受講し、日常開催しているキャンプ活動に防災教育のノウハウをフィードバックして参りました。今後は防災キャンプの実施、次世代を担う世代に対した防災教育活動に、より一層、取り組んで参ります。

※2020年4月1日NPO法人定款変更を行い「防災教育」の文言を取り入れました。